令和5(2023)年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業

社会的養護に係る統計調査等の効果的な実施に関する調査研究

【背景と目的】

本調査は、社会的養護に係るこれまでの統計調査(児童養護施設入所児童等調査、児童養護施設等入退所状況等調査、被措置児童等虐待の児童福祉法に基づく対応状況等に関する調査、養子縁組民間あっせん機関実態調査、児童養護施設等における実態調査 以下「統計調査」)を対象として、これらを基礎資料とするうえで、その利活用の方法や、分析しやすい、回答しやすい方法について検討し、施策に効果的かつ効率的な調査実施方法に資することを目的として実施した。

【対象と方法】

近年の社会的養護施策における課題、調査において用いられやすい項目やその問い方、現行の統計調査に不足している視点、分析方法といった情報を得ることを目的に、原則、児童福祉法改正以降(平成29年度~令和4年度)、厚生労働省のこども・子育て支援推進調査研究事業や委託事業として実施された調査研究事業)のうち、社会的養護に係るものを抜き出し、整理した。

結果完成した一覧表を参考にしながら、自治体・社会的養護関係施設において調査の回答を担う現場担当者及び学識経験者から構成する検討委員会を設置し、そこでの議論や個別での有識者へのヒアリングの結果をもとに、国の社会的養護施策における目標の達成に向けて行うべきと考えられる調査の目的や、その目的に沿って、必要と考えられる項目およびそれらを用いた分析方法案をとりまとめた。

取りまとめた内容をもとに現行の統計調査に立ち戻り、指摘された項目の有無や対応すると考えられる項目がある場合はその内容を確認し、さらに議論を行ない、追加・修正項目案をまとめた。

さらに、実際に各調査に回答する機関の関係者(自治体担当課、児童相談所、児童養護施設、乳児院、民間あっせん機関計10件)に、書面ないしWeb会議にて、回答しづらい項目や聞き方等について意見を募り、その結果をもとに改善案の修正を行なった。

【結果と考察】

今回見直しの対象とした5つの統計調査ごとに追加・修正項目案を作成するとともに、各調査の実施手続の改善案や対象拡大などの提案、施策の検討に有効と考えられる、追加・修正項目案を用いた分析方法案を取りまとめた。本調査の結果は、今後実際に統計調査の見直しに活用されることで、より施策の検討に有効かつ現場の負担を軽減できるような調査への改善に資することが期待される。

里親等委託推進に向けた効果的なアセスメント・マッチング手法等に関する調査研究

【背景と目的】

本調査は、こどもを委託可能な養育里親を養成するために、委託までの一連の過程において重要となる支援や研修の内容について、全国で実践されている支援の実態や先進的なフォスタリング機関での実践の内容を踏まえてポイントを整理し、自治体や里親支援関係者等へ展開し活用可能な資料を作成することを目的として実施した。

【対象と方法】

全国のフォスタリング機関における養育里親の状況、また養育里親がこどもを委託されるまでの一連のプロセスにおいてどのような支援を実施しているのか、どのような工夫を行っているのかといったことについて、全国の児童相談所249箇所(必要に応じて委託先の民間機関)を対象にアンケートによる実態調査を実施し、取組の整理を行った(回答率:73.5%)。またこどもを委託可能な里親を養成するための支援について参考となり得る児童相談所・民間フォスタリング機関(4機関)に対し、さらに深く取組内容を聞き取るヒアリング調査を実施した。これらの実態調査で整理した取組を分析し、委託までの過程においてこどもを委託可能な里親を養成する上で重要となる支援のポイントを取りまとめた。

【結果と考察】

こどもの養育に携わっている養育里親が比較的多い児童相談所・民間フォスタリング機関においては、里親と最初に出会った時からアセスメントが始まり、面談・ガイダンス、家庭訪問、認定前・認定後の研修といったあらゆる機会を捉えて里親の強みや課題を継続的に把握し、里親にフィードバックしながら、マッチングまで里親と伴走している様子が伺えた。こどもを委託できる養育里親を養成する上では、フォスタリング機関が継続的に養育里親と関わり、強みや弱みを評価するだけでなく、里親として活躍する場を広げられるように強みを伸ばし弱みを可能な限り補う支援を里親にフィードバックしていくことが重要である。

また、アセスメントを深めるためには養育里親がフォスタリング機関に対して困り事も含めたありのままの現状を伝えられる関係性が必要であるが、里親側にフォスタリング機関から審査されているという認識がある状態ではネガティブなことまでは話しにくい。アセスメントの深化のためには、フォスタリング機関と養育里親との間で「審査機関と審査される里親」ではなく「こどもの養育において協働するチームメイト」という関係を築くことが必要である。家庭訪問等を通じてフォスタリング機関と養育里親とがやり取りを重ね、お互いにこどもの養育における相手の強み・弱みを見出し、それを補強し合いながら進んでいくということをフォスタリング機関・養育里親双方が意識することで、チームメイトとしての関係性が深まっていく。

令和4(2022)年度子ども・子育て支援推進調査研究事業

【目的と方法】

本調査は、新たに児童福祉施設として位置づけられる里親支援センターの設備運営基準・第三者評価基準の策定や児童相談所運営指針・里親委託ガイドライン等関連通知の改正につなげていくための基礎的なデータ収集や基準策定の考え方、留意点等について検討することを目的として実施した。

本調査では、自治体からフォスタリング事業を受託している民間機関、並びに自治体を対象として悉皆でのアンケート調査を実施し、全国の民間機関で実施されているフォスタリング事業の実態を定量的に把握するとともに、フォスタリング事業を包括的に実施している民間機関並びに児童相談所を対象としてヒアリング調査を実施し、フォスタリング事業を実施する上での課題等について聞き取りを行った。さらに、里親支援センターの第三者評価基準を検討する上での先進国の事例として、イギリス(イングランド)における里親支援機関の第三者評価の調査と情報整理を行った。アンケート調査では民間機関は90機関、自治体は74自治体中61自治体(回答率82.4%)から回答を得た。ヒアリング調査では民間機関7機関、児童相談所2機関を対象とした。

【結果と考察】

アンケート調査では、令和3年度におけるフォスタリング事業の実態について、民間機関での平均支援数としては養育里親に次いで養子縁組里親が多いこと、ほとんどの民間機関が現自治体で既に里親だった方も支援の対象としていること、民間機関に配置されている職員として里親リクルーター、里親トレーナー、里親等委託調整員、里親等相談支援員は全国的に平均1名は配置されていること、民間機関から支援対象者までの最大の片道所要時間は60~90分以上かかるケースが多いが、理想と考える最大片道所要時間は30~60分未満とずれがあること等が特徴的な結果として見られた。ヒアリング調査では、包括的な委託までに数年の準備期間を経ている例が見られたほか、配置する職員の要件としては現行の資格要件の他に里親支援業務に関する経験のある人材を幅広く配置できる仕組みがあるとよいということ、里親支援業務の中心が里親支援センターに移る場合であっても、児童相談所とセンターがそれぞれの強みや役割を持って連携しながら進めていく必要があること等が特徴的な結果として見られた。またイギリス(イングランド)における里親支援機関の第三者評価の調査では、専門的な監査機関が子どものケア及び教育に関わるサービス全般に関して共通の評価基準を用いて組織的に監査する体制が整備されていること、里親支援機関として遵守すべき法令と最低基準・法定指針が整備されており、監査報告書の中ではそれらを参照しながら不足している取組やサービス向上のために必要な取組等が具体的に提案される形になっていること等が確認された。

上記の調査結果を踏まえ、有識者による検討委員会での議論を元に、里親支援センターの設備運営基準の方針の検討や基準策定にあたり考慮すべき点の整理、及び我が国における里親支援センターの第三者評価基準策定にあたっての論点整理を行った。

令和3(2021)年度子ども・子育て支援推進調査研究事業

特別養子縁組成立後の支援のあり方に関する調査研究

【目的と方法】

本調査研究では、特別養子縁組成立後の支援について、児童相談所および民間あっせん機関を対象とするアンケートおよびヒアリング調査を行うことにより、実態や実例、課題を把握し、支援のあり方を検討することを目的とした。また、当事者にとって必要な支援を把握するための当事者対象のヒアリング調査、および、国内における取組の参考とするための海外(英国)機関対象のヒアリング調査を実施した。

【結果と考察】

- 特別養子縁組成立後の支援のあり方について

- 特別養子縁組成立後6ヶ月以降においても個別のニーズに合わせて、家庭訪問や相談支援を継続することも検討されることが望まれる。

- 成立後の支援については、いつでも相談に来て良いと伝えても当事者にとってはハードルが高い。また、当事者があっせんを受けた機関との関わりを避けることもある。そのため、あっせんを行った当該機関による継続的支援だけでなく、つなぐ先を確保することも必要と考えられる。さらに、里親サロンのような養父母のグループの広がりや活動を支えていくことも必要であると考えられる。

- 海外ヒアリングの結果において、実家族と子どもが交流する場合のサポートについて触れられている。日本でも、子どもが自分の出自を肯定的に受け止める支援の観点からも、同様の取組について検討した方が良いのではないかと考えられる。また、実家族との交流や再会に関する取り決めを文書で作成する支援や、どのような場合に必要となるか、取り決めの法的効果などについても検討する必要がある。さらに、養子縁組後も実親を継続的に支援することで生活を改善し、将来的に子どもにとってより良い再会に備えるという視点も必要かもしれない。

- 記録の保管や開示、情報提供のあり方について

- 記録の保管については、行政・民間ともに電子化が進み、年々蓄積データが増えていくことを考えると、国内における一元管理の必要性を検討すべきではないか。

- 記録の開示や情報提供について同意を得る場合、本来はあっせん時だけでなく、開示請求があった時点での改めての同意が必要と考えられる。また、情報の内容を特定した上で同意を得ることが望ましい。こういった具体的な対応のあり方についても検討し、行政および民間において共有される必要があるのではないか。

- アンケート結果より、機関によって情報提供や同意取得の方法にばらつきがあり、法令による整理だけでは割り切れない迷いや、混乱を防ぐことへの努力等が示唆されたことから、今後、新たなルール策定に向けた検討が必要と考えられる。

- 記録の保管や開示という視点からは、養子縁組の成立はスタートであるという見地から、記録の作成段階から子どもの長い人生を見据えた制度整備や支援の確立が必要である。

令和元(2019)年度子ども・子育て支援推進調査研究事業

少子化総合対策に関する総合研究事業

【目的と方法】

少子化対策に関する課題についての認識の下、その課題解決に資する取組等を把握するため、本調査研究では、アンケート調査、国内好事例調査及びインタビュー調査、海外好事例調査、有識者ヒアリングを行った。

アンケート調査は、夫婦が持つ子どもの数が、自治体や企業の施策を中心にどのようなものに左右されるかを分析するために行った。その調査は、全国の20歳から49歳の既婚女性2,000名を対象に、WEBアンケートの形で実施し、本人と配偶者の勤務先における子育て支援制度、及び居住する自治体における子育て支援策と、実際の子ども数、理想子ども数等を尋ねた。

国内好事例調査においては、新しいコンセプトや考え方に基づいて行われている地域に根ざした取り組みをインタビュー調査により取りまとめた。より具体的には、主に地方自治体単位で行われており、国として展開させていくことが少子化対策として有効と思われる事例を対象とした。一部の事例については自治体のデータから出生率の向上が確認できたものを対象に実施した。

海外好事例調査においては、国内にて先行研究が少ないロシアの制度について、主に母親資本制度を中心にロシア語の文献も含めて調査し、それとフランス、スウェーデン等と比較し、ロシアの制度の特徴を考察した。

【結果と考察】

アンケートの実施・分析の結果、子どもの数を決定するうえで重要な要素として、以下のことが明らかとなった。

- 勤め先の制度よりも、居住自治体の施策の重要性が目立つ結果となっている

- 自治体政策の中で、子ども数に及ぼす影響が強いものは、現金給付に関する政策である

- 乳幼児期・学童期に関する政策の影響度が高い

国内の事例調査においては、子育て中の人たちに交流・憩いの場を提供する取り組みの有効性が見られた一方、そういった取り組みの認知度が十分でないなどの課題も捉えられた。また、企業の時短勤務の設定なども子育ての助けとなるが、一律の適用ではなく、働く人の多様な状況に応じられるようにすることが重要と見られた。

海外の事例調査においては、出産・育児に係る給付と休暇の制度について、具体的な金額や期間について把握した。その中でも、特に大きな金額の給付等となるロシアの母親資本に関する有識者の見解において、肯定的なところでは人口減少の抑止に貢献していると評価されている一方、否定的なところでは母親資本により出産が促されるのは貧困層であり、母親が働けなくなる期間の賃金をカバーできるほどのものではないと評価されていた。

平成30(2018)年度子ども・子育て支援推進調査研究事業

放課後児童クラブのニーズ把握に関する調査研究

【目的と方法】

本調査研究では、放課後児童クラブの利用状況やニーズに影響を及ぼす要因について実態調査を行い、地域における正確なニーズを把握するための方法について検討するため、小学生児童のいる世帯を対象とするサービスの利用状況や利用への意思、世帯の状況等に関するネットアンケート調査(調査1)、および市区町村を対象とするサービスの実施状況や実施上の課題等に関する郵送によるアンケート調査(調査2)を行った。

結果、調査1では、1,519世帯から回答を得た。また、調査2では、1,021市区町村中647市区町村から回答を得た(回収率63.4%)。

【結果と考察】

- 放課後児童クラブに対する潜在的ニーズの把握について

- 放課後児童クラブに対するニーズの把握に当たり、現在の利用の有無だけでなく、状況が変われば利用に至る可能性のある「潜在的ニーズがある(と思われる)層」の数を推計する手法を示した。これにより、実際にサービスを必要とする人数をより正確に把握できると考えられる。

- 放課後児童クラブ利用の有無に関わる要因の把握について

- 「放課後児童クラブを利用しない理由(複数回答)」をみると、「子どもに利用意思がない」ことを理由に挙げる人は「利用料」よりも「スタッフの質」等を重視してサービスを選ぶのに対し、そうでない人は「利用料」等を考慮せざるを得ない状況にある、という可能性が示唆された。

- 「放課後児童クラブを利用する(しない)理由」として「長時間の利用の可否」を選ぶ場合には、そうでない場合に比べて放課後児童クラブを利用しやすくなるという傾向がみられ、長時間の利用の可否がサービス利用の重要なポイントとなることが推察された。

市区町村におけるサービス実施上の課題については、「事業を実施する場所が不足している」「スタッフ数が不足している」「定員に対して利用者数が超過している」「予算が不足している」等が多く挙げられていた。 - 「放課後児童クラブを利用している(していない)」人の中でも、その理由や世帯の状況等に応じて、様々な異なるニーズを持つ群に分類されることが示唆されたため、どの群が多いか等について把握することにより、サービスの整備の方向性を検討することが必要であると考えられる。

平成29(2017)年度子ども・子育て支援推進調査研究事業

保護者支援プログラムの充実に関する調査研究報告書

保護者支援プログラムの効果的な実施に向けたマニュアル

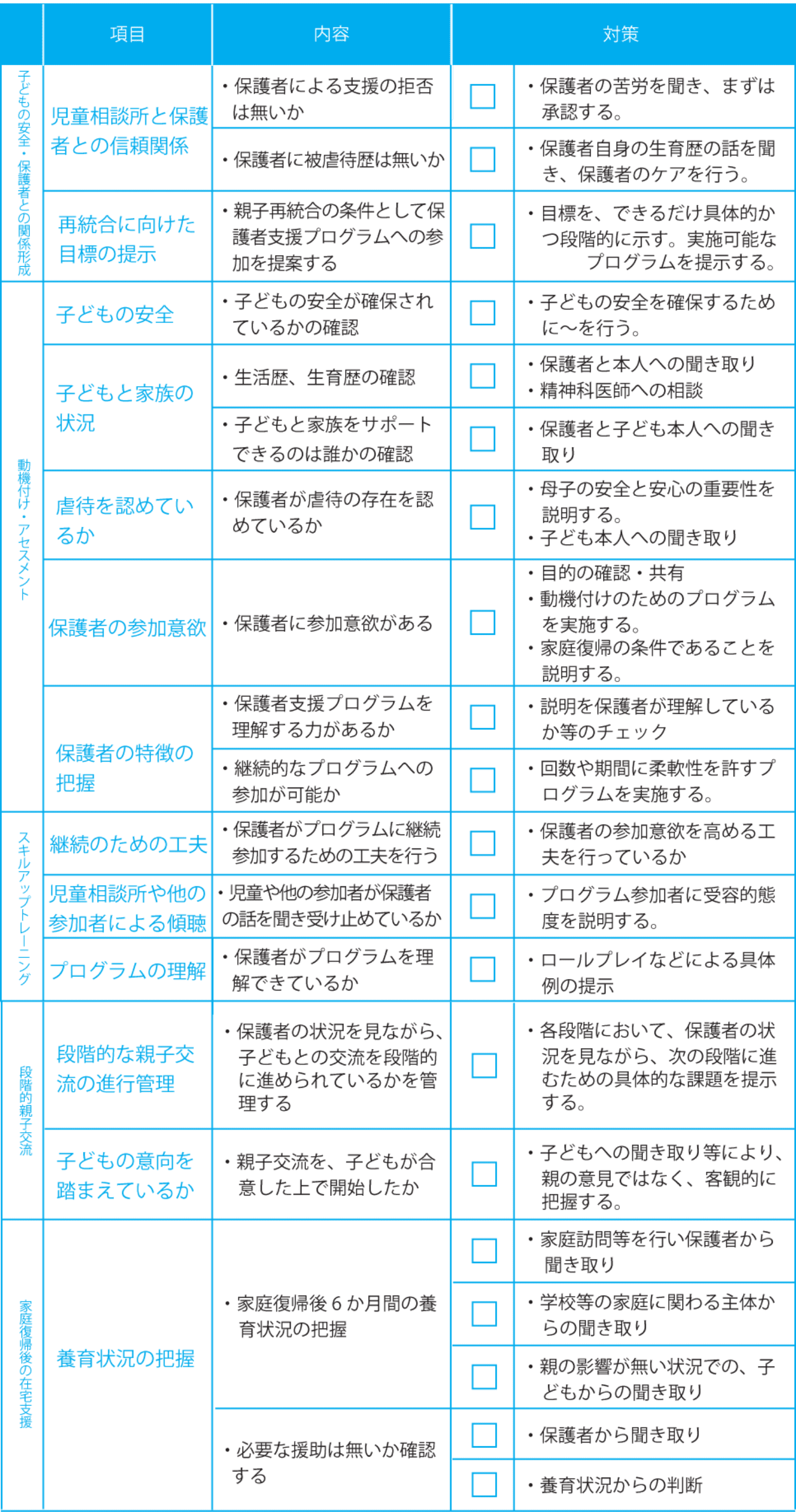

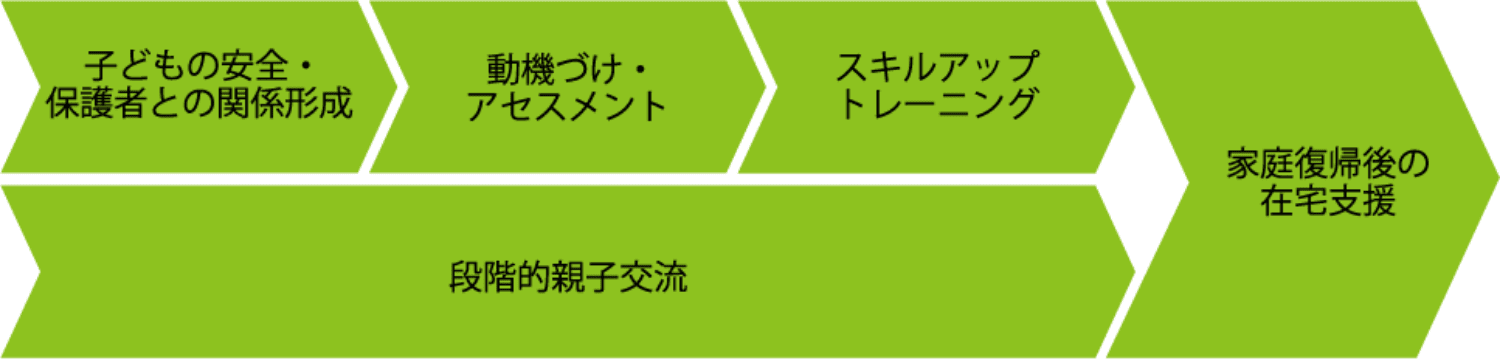

本マニュアルでは、児童相談所において保護者支援プログラム(※)を実施する際のポイントについて、実際のケースワークのプロセスに沿って示しました(下図参照)。

利用対象者としては、児童相談所の職員、特に、現場で新たに保護者支援に携わるスタッフの研修等に用いることを想定し、具体的な事例を示しながら、保護者支援プログラムの実施の流れや、各プロセスにおいて確認すべきポイントを明示しました。

※本マニュアルにおける「保護者支援プログラム」は「ペアレントトレーニング」を主に指しますが、家庭環境調整などのプログラムも含めています。

ケースワークのプロセス

児童相談所において保護者支援プログラムを効果的に実施するためには、プログラムの実施の前に、保護者との関係づくりや適切なアセスメント等が必要です。以下では、児童相談所におけるケースワークのプロセスを示します。

プロセス別のチェック項目(例)

ケースワークの各プロセスにおけるチェック項目(効果的なプログラム実施に向けた具体的な取り組み)の例を、以下に示します。